<機関誌「SCOUTING」2023年11月号の記事を本サイトにも掲載しております。内容は機関誌発行当時のものです。>

2023年度 ローバースカウト集合訓練

〜防災・減災でスカウトができること・やるべきこと〜

スカウトに求められるスキル、特に「防災・減災」については、日本連盟の設立まもない1923年の「関東大震災」での配給支援や国民学校運営支援はもとより、日ごろから「そなえよつねに」で準備していることと思います。

災害発生時は、日ごろのスカウト教育の成果を示す機会であり、ローバースカウトには、自らの命と生活を守るだけでなく、「人の役に立つ」ことを実証し、確認する場になると期待されています。このため「防災・減災」に焦点を当てた「ローバースカウトの集合訓練」を開催しました。

現在、日本連盟プログラム委員会では、ローバースカウトの教育の方法を再構築するために検討をはじめ、今回の集合訓練もその一環として展開します。参加者には、避難所運営の基礎知識の習得や、その中でスカウトスキルが役に立つこと、身につけるべきスキルや心構えについて理解が深まり、今後のローバーリングの指針となるよう実施しました。

避難所運営ゲーム(HUG)

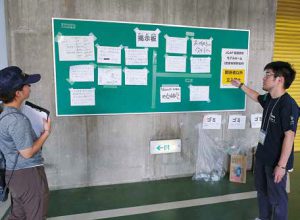

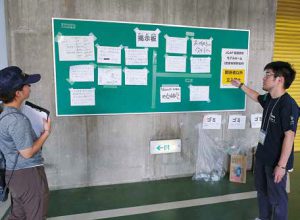

避難所の情報を共有する掲示板

開設した避難所での就寝

CPR(心肺蘇生)訓練

炊き出し訓練

消火訓練

■ 事業概要

実施日/ 9月16日(土)〜 18日(月・祝) 2泊3日

実施場所/ MOA大仁研修センター(静岡県伊豆の国市)

参加者/ ローバースカウトおよび同年代の指導者17県連盟から41人(男22人、女19人)

■ プログラム概要

事前課題:参加申込者には、参加案内とともに事前課題を与え、オンラインおよび動画配信による事前講義を行った。

1日目

- 地震災害や被害想定としている東海・東南海地震等の説明

- 静岡県が開発した図上訓練の避難所運営ゲーム(HUG)

- 発災~屋外避難指示~避難所移動

- 参加者が地域防災組織として避難所開設準備~避難所開所

- 電気、水道、ガス等の途絶のための持参した保存食による夕食

2日目

- 給水車や災害派遣医療チームの到着、備蓄食料を使った朝食

- 火災発生(消火訓練)、体調不良者発生【CPR(心肺蘇生)訓練】

- 食料他到着による炊き出し(昼食)、要配慮者への対応、

- 避難者のニーズの多様化への対応

- 事前講義からの FAQを含めた追加講義と訓練との連携

「災害時の情報伝達とコミュニケーション」

「避難所で心の相談を受け付ける」等

- 2次避難の決定と避難所撤収指示

3日目

- 炊き出しによる朝食

- 避難所の子どもたちを和ませるゲーム等レクリエーション

- 避難所撤収

- 参加者による成果発表等(一部内容を省略して記載しています)

ローバースカウト集合訓練参加者の感想

集合訓練の様子や参加スカウトの体験談は、日本連盟ウェブサイトで随時更新中! 要チェックです!

長崎県連盟 島原第1団

末吉 美夢

今回の体験により、自分が今できることとできないことは何なのかを改めて考えることができました。避難所は一刻も早い判断を迫られ、そのうえ多くの人やさまざまな問題が押し寄せて来る環境です。すべての人や問題に対応できるわけではないです。しかし、その中でも自分ができることを見つけ、いかに素早く行動に移せるかが重要なのかを実感しました。救護班で行った傷病者対応や物資班で行った外部支援団体との連絡といった大きなことから、避難者を避難スペースまで案内する時の不安を除けるようなちょっとした声掛けや気遣いといった小さなことまで自分が今できることを確実にやっていくことが大切だと思いました。

奈良県連盟 北葛城第1団

山形 明日香

今回の集合訓練では、ハンディキャップのある方や高齢者などの配慮が必要な方への対応、動物を連れた避難者への対応などについて、さまざまな視点から考えることができ、勉強になりました。私は普段は看護師をしています。避難所運営の際には、避難者の健康調査や衛生管理を行い、健康調査では慣れない避難所生活での不安の傾聴なども行う必要があるとわかりました。

一番印象に残ったことは、実際の被災についての経験談を聞いたことです。自分と同年代のスカウトの東日本大震災での経験談について聞いた時、同じ小学生ながらにとても壮絶な経験をしたのだと感じました。全体をとおして、とても良い経験になりました。ありがとうございました。

静岡県連盟 焼津第2団

畠山 佑紀

今後30年以内に70%の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震。集合訓練の開催場所であり私の地元でもある静岡県では、避難者数が130万人に達すると想定されています。今回の集合訓練は、この大量の避難者に対応するための避難所運営に焦点を当てたもので、組織運営からメンタルケアまで実践的に学びました。その中で私が共通して重要だと感じたのは、さまざまな専門性よりもコミュニケーション能力でした。たった3日間の訓練でしたが、心にも体にも余裕がない被災者が自主的に運営しなければいけない避難所において、密なコミュニケーションは必須だと痛感しました。

この集合訓練に参加したからこそ得られた知識や経験を地域に還元できるよう、今後も努力していきたいです。

ボーイスカウト日本連盟機関誌「SCOUTING」2023年11月号にも掲載している内容です