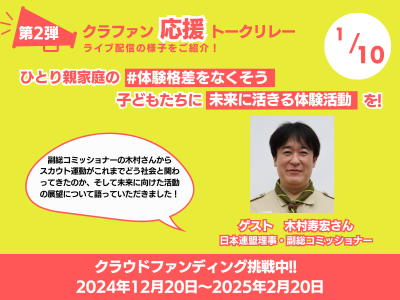

1月10日(金)の夜、クラファン応援ライブ配信を実施しました。「応援トークリレー」第2弾では、日本連盟副総コミッショナーの木村寿宏さんにご登場いただきました。

ボーイスカウトがこれまで社会とどのように関わってきたのか、そしてこれからの未来に向けた活動の展望について語りました。

――木村副総コミッショナー、本日はよろしくお願いいたします。

木村:皆さん、こんばんは。ボーイスカウト日本連盟の副総コミッショナー、木村寿宏と申します。本日は、日本のスカウティングが今後どのような方向に進んでいくのか、少しお話しさせていただきます。

スカウティングの発祥と使命

木村:スカウト運動の始まりは、1907年にベーデンパウエルが行った実験キャンプにさかのぼります。その翌年には「スカウティング・フォア・ボーイズ(少年のための斥候術)」という本が出版され、自然発生的にこの運動が広まっていきました。 この本には副題があり、「良い市民性を教えるための手引書」と記されています。つまり、スカウティングの目的は、良い社会人、良い市民性を育てることにあり、100年経った今でもそれは全くブレていません。

地域と共に歩むスカウティング

木村:2017年の世界スカウト会議では、「スカウト教育法」の要素に「社会との協同」を追加することが決まりました。また、日本においては本格的な人口減少社会に突入し、興味や関心も多様化し、ボーイスカウトのみならず様々な団体が担い手や会員の減少という共通の悩みを抱えています。そのため、地域の様々な団体と連携して、相互に補完して地域に根差すスカウィングを目指したいと考えています。

この世界の潮流と日本の置かれた社会状況を踏まえて、日本連盟でも第3期中長期計画の副題を「地域と共に歩み、社会課題の解決に貢献するスカウティングを目指して」とし、2032年度までの10年間に具体的施策を推進していくこととしました。

社会課題の解決に貢献するプログラム開発において取り組むこと

木村:スカウト一人ひとりが幸福な人生を歩むために、地域や社会、身近な仲間から必要とされることで自己有用感を高める必要があります。また、野外活動はもちろんのこと、昨今の社会状況を踏まえてスカウティングの新しい価値を創造する必要があると考えています。

そのために、第3期中長期計画では、

①「災害時に有用なスキルを習得しそれを実際に活用できる防災教育」

②「『持続可能な開発のための教育』の視点を取り入れた環境教育」

③「全てのスカウトへ配慮されたプログラム開発と人権教育」

を推進することとしています。

また、制服を着ていない地域の子どもたちにも野外活動を提供し、ボーイスカウト活動の価値を広く知っていただく活動にも取り組んでいきたいと考えています。

木村副総コミッショナーからのメッセージ

木村:私には信念があります。「スカウティングに関わった青少年は必ず幸福な人生を歩むことができる。そして、幸福な人生を歩む青少年が一人でも増えれば必ずこの世界はより良くなる」と。だから、一人でも多くの青少年にスカウティングを経験して欲しいのです。クラウドファンディングを通じて、経済的に厳しい状況にある家庭の子どもたちにもこの運動の価値ある体験を届けることができます。皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

▼見逃し配信はこちら!▼

https://youtube.com/live/VzIeak2BB48?feature=share

ひとりでも多くの子どもたちにスカウト活動を届けるために、皆さまのご支援とご協力をぜひよろしくお願いいたします!

クラウドファンディングの挑戦ページはこちら

https://www.scout.or.jp/member/cf_tomosusu02