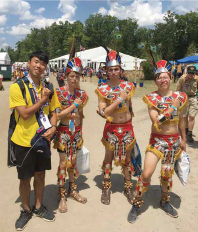

昨年の夏、アメリカで開催された「第24回世界スカウトジャンボリー」には、世界各国から4万人を超える仲間が集いました。キャンプ生活を共にし友情を育むのは、ボーイスカウトならではの国際交流です。今号では、スカウティングを通じたさまざまな国際交流について、参加した皆さんの体験談をお届けします。

国際交流と一口にいっても、さまざまな方法があります。海外派遣先での交流、日本に来た外国スカウトとの交流やホームステイの受け入れ、ボランティアや奉仕が国際交流につながることもあります。また、派遣や受け入れは日本連盟主催のものだけではなく、県連盟や地区、団(隊)で行うものもあり、方法も規模も異なります。さらに、世界スカウト機構(WOSM)が主催するデジタルイベント「JOTA(ジャンボリー・オン・ジ・エア」「JOTI(ジャンボリ ー・オン・ジ・インターネット)」は、世界最大の国際交流の場です。

いずれの方法でも、国際交流のねらいは、青少年が多くの国の仲間との交流を通じて、互いの文化や考え方の違いを認め合うことの大切さを学ぶことにあります。ここで、スカウティングを通じた国際交流への参加で何を得られたのか、その経験をどのように活かせているか、国際交流に必要な心構えやスカウトを国際交流に送り出した保護者の声などをご紹介します。

昨年の夏、アメリカで開催された「第24回世界スカウトジャンボリー」には、世界各国から4万人を超える仲間が集いました。キャンプ生活を共にし友情を育むのは、ボーイスカウトならではの国際交流です。今号では、スカウティングを通じたさまざまな国際交流について、参加した皆さんの体験談をお届けします。

国際交流と一口にいっても、さまざまな方法があります。海外派遣先での交流、日本に来た外国スカウトとの交流やホームステイの受け入れ、ボランティアや奉仕が国際交流につながることもあります。また、派遣や受け入れは日本連盟主催のものだけではなく、県連盟や地区、団(隊)で行うものもあり、方法も規模も異なります。さらに、世界スカウト機構(WOSM)が主催するデジタルイベント「JOTA(ジャンボリー・オン・ジ・エア」「JOTI(ジャンボリ ー・オン・ジ・インターネット)」は、世界最大の国際交流の場です。

いずれの方法でも、国際交流のねらいは、青少年が多くの国の仲間との交流を通じて、互いの文化や考え方の違いを認め合うことの大切さを学ぶことにあります。ここで、スカウティングを通じた国際交流への参加で何を得られたのか、その経験をどのように活かせているか、国際交流に必要な心構えやスカウトを国際交流に送り出した保護者の声などをご紹介します。

リーダーシップ、チームワークや思いやり、まわりの人の役に立てるようになるためのさまざまな技能など、スカウティングを通じて得られることは実に多岐にわたりますが、国際交流も非常に大きな魅力のひとつです。

私は16歳のとき、フィリピンで開催された「第10回世界ジャンボリー」で初めての海外経験をしました。連日のスコールによるひどいぬかるみの中、片言未満の英語で国際交流を大いに楽しみ、たくさんの友達を作りましたが、キャンプアウトのときに思いがけない贈り物をくれた他国のスカウトに「ささやかなお返ししかできず申し訳ない」という気持ちをうまく伝えることができず、言葉の大切さを肌で感じてきました。それがのちの海外留学や国際的な仕事への取り組みの出発点だったかもしれません。

他国の人と親しくなって嬉しいことや楽しい気持ちを伝え合い、共通の課題について意見を交わせるコミュニケーション力こそが本当の語学力であり、それを身につけたいと自ら感じる機会は容易には得られません。

世界中に仲間がいるこのスカウト運動は、そうした契機の宝庫です。毎年さまざまな国際交流事業があります。皆さんの大切なスカウトたちにぜひそうした好機を提供していただきたいと思います。そして一人でも多くの日本のスカウトが「より良い世界をつくる」世界のスカウト仲間の真の一員になることを願っております。

リーダーシップ、チームワークや思いやり、まわりの人の役に立てるようになるためのさまざまな技能など、スカウティングを通じて得られることは実に多岐にわたりますが、国際交流も非常に大きな魅力のひとつです。

私は16歳のとき、フィリピンで開催された「第10回世界ジャンボリー」で初めての海外経験をしました。連日のスコールによるひどいぬかるみの中、片言未満の英語で国際交流を大いに楽しみ、たくさんの友達を作りましたが、キャンプアウトのときに思いがけない贈り物をくれた他国のスカウトに「ささやかなお返ししかできず申し訳ない」という気持ちをうまく伝えることができず、言葉の大切さを肌で感じてきました。それがのちの海外留学や国際的な仕事への取り組みの出発点だったかもしれません。

他国の人と親しくなって嬉しいことや楽しい気持ちを伝え合い、共通の課題について意見を交わせるコミュニケーション力こそが本当の語学力であり、それを身につけたいと自ら感じる機会は容易には得られません。

世界中に仲間がいるこのスカウト運動は、そうした契機の宝庫です。毎年さまざまな国際交流事業があります。皆さんの大切なスカウトたちにぜひそうした好機を提供していただきたいと思います。そして一人でも多くの日本のスカウトが「より良い世界をつくる」世界のスカウト仲間の真の一員になることを願っております。

私は15歳の夏に岩手連盟主催の英国派遣で初めて海外に行き、外国のスカウトと交流する楽しさを知りました。それをきっかけに海外派遣に積極的に参加するようになり、挑戦する機会、失敗する機会、失敗から学び成長する機会を多く得ました。

海外派遣に参加するなかで、国際的な環境で円滑にコミュニケーションを図り、リーダーシップを発揮する力が身についたと思います。また、スカウト活動の枠を越えて海外に飛び出す自信がつき、英国への留学や青年海外協力隊(アフリカ・ス ーダン/コミュニティ開発)への参加、さらに国連機関で勤務する経験を積むこともできました。外国語に不安があっても失敗を恐れずに挑戦し、失敗してもその失敗から学ぼうとする積極的なスカウトになるために、ぜひ国際交流に取り組んでもらいたいと思います。

私は15歳の夏に岩手連盟主催の英国派遣で初めて海外に行き、外国のスカウトと交流する楽しさを知りました。それをきっかけに海外派遣に積極的に参加するようになり、挑戦する機会、失敗する機会、失敗から学び成長する機会を多く得ました。

海外派遣に参加するなかで、国際的な環境で円滑にコミュニケーションを図り、リーダーシップを発揮する力が身についたと思います。また、スカウト活動の枠を越えて海外に飛び出す自信がつき、英国への留学や青年海外協力隊(アフリカ・ス ーダン/コミュニティ開発)への参加、さらに国連機関で勤務する経験を積むこともできました。外国語に不安があっても失敗を恐れずに挑戦し、失敗してもその失敗から学ぼうとする積極的なスカウトになるために、ぜひ国際交流に取り組んでもらいたいと思います。

過去にスカウト特別派遣でカナダに行った地区の先輩に紹介されて、初めて富士スカウトのみが挑戦できる派遣の存在を知りました。それまで日本を出たことがなく不安でしたが、単純におもしろそうだと思えたこと、海外の生活を体験して海外の知り合いを作りたいと思ったこと、なにより、この派遣を完遂できたら自分自身が大きく成長できるだろうと思い応募しました。

富士スカウト章を取得したことで挑戦の機会を得られたということもあり、スカウト運動の原点であるイギリスで、自転車と電車を使って本土を縦断するプロジェクトを行いました。現地では、英国文化を体験できる機会があれば積極的に参加し、日本のスカウトとして恥ずかしくない行動をとるよう心掛けました。

一人で初めて海外での活動をして、多くの人に助けられた経験と感謝の気持ちを心に刻みました。そして、帰国後は私自身もこれまで以上に人のためになることを心がけています。さらに、何事も面倒だと思っていては事態が進まないことを痛感し、面倒くさがらないよう努めるようになりました。心配していた語学力も少し自信がつき、今度は日韓交歓計画に参加します。

スカウト特別派遣は、正直なところ私にとっては計画も準備も大変でした。ですが、得られるものが大きく、自分の力で成長したいと思っているスカウトにぜひ挑戦してもらいたいと思いました。準備するだけでも、これまでの自分の活動とは一味違った経験をすることができると思います。

過去にスカウト特別派遣でカナダに行った地区の先輩に紹介されて、初めて富士スカウトのみが挑戦できる派遣の存在を知りました。それまで日本を出たことがなく不安でしたが、単純におもしろそうだと思えたこと、海外の生活を体験して海外の知り合いを作りたいと思ったこと、なにより、この派遣を完遂できたら自分自身が大きく成長できるだろうと思い応募しました。

富士スカウト章を取得したことで挑戦の機会を得られたということもあり、スカウト運動の原点であるイギリスで、自転車と電車を使って本土を縦断するプロジェクトを行いました。現地では、英国文化を体験できる機会があれば積極的に参加し、日本のスカウトとして恥ずかしくない行動をとるよう心掛けました。

一人で初めて海外での活動をして、多くの人に助けられた経験と感謝の気持ちを心に刻みました。そして、帰国後は私自身もこれまで以上に人のためになることを心がけています。さらに、何事も面倒だと思っていては事態が進まないことを痛感し、面倒くさがらないよう努めるようになりました。心配していた語学力も少し自信がつき、今度は日韓交歓計画に参加します。

スカウト特別派遣は、正直なところ私にとっては計画も準備も大変でした。ですが、得られるものが大きく、自分の力で成長したいと思っているスカウトにぜひ挑戦してもらいたいと思いました。準備するだけでも、これまでの自分の活動とは一味違った経験をすることができると思います。

私はこれまでに3つのジャンボリーに参加しました。初めて参加した第16回日本ジャンボリー(16NJ)/第30回アジア太平洋地域スカウトジャンボリーには、母に勧められたからという理由だけで参加しましたが、そのあとに参加した第23回世界スカウトジャンボリー(23WSJ)と昨年の夏の第24回世界スカウトジャンボリー(24WSJ)には自分の意志で参加しました。それは、16NJ で国際交流のすばらしさを感じることができたからです。

当時私は中学1年生で、大した英語力もありませんでしたが、英語が話せる隊長や班長の助けもあり、外国隊との交流会を大いに楽しむことができました。その後、学校の授業によって英語力を高め、23WSJ では交流会の企画・申し込み役、 24WSJ では ISTとして働く中で実践的な英語能力も高めることができました。海外に多くの友達ができ、現在は彼らに会うための旅行も計画しています。基本的に、頭で考えているより適当でも英語はなんとか通じます。大事なのは挑戦することだと思います。

私はこれまでに3つのジャンボリーに参加しました。初めて参加した第16回日本ジャンボリー(16NJ)/第30回アジア太平洋地域スカウトジャンボリーには、母に勧められたからという理由だけで参加しましたが、そのあとに参加した第23回世界スカウトジャンボリー(23WSJ)と昨年の夏の第24回世界スカウトジャンボリー(24WSJ)には自分の意志で参加しました。それは、16NJ で国際交流のすばらしさを感じることができたからです。

当時私は中学1年生で、大した英語力もありませんでしたが、英語が話せる隊長や班長の助けもあり、外国隊との交流会を大いに楽しむことができました。その後、学校の授業によって英語力を高め、23WSJ では交流会の企画・申し込み役、 24WSJ では ISTとして働く中で実践的な英語能力も高めることができました。海外に多くの友達ができ、現在は彼らに会うための旅行も計画しています。基本的に、頭で考えているより適当でも英語はなんとか通じます。大事なのは挑戦することだと思います。

2015(平成27)年、日韓スカウト交歓計画で韓国のスカウトが我が家に来ました。初めての受け入れで、互いに言葉の不便等はありましたが、家庭での国際交流という大変貴重な経験をさせていただきました。文明の利器(翻訳アプリ)や、互いに伝えあおうとする気持ちがあれば、意思の疎通はなんとかできるものなのだと学びました。

息子は、お兄さんが二人もできたと大喜びで、みんなで入浴したり、作りかけのプラモデルを一緒に作ったり、外出中も二人の間に入って手を繋いだりと、とても仲良く過ごしました。短い滞在でしたが、3日間一緒に過ごした彼らの存在は、我が家にとってとても大きなものになりました。息子はサッカー日韓戦で、「お兄ちゃんたちの国、韓国を応援する」と言っていました。きっとこれからも韓国と聞けば、我が家は彼らが自国で夢を叶え成長する姿に思いを馳せることと思います。

2023年には韓国で第25回世界スカウトジャンボリーが開催されるそうなので、ぜひ今度は息子が韓国へ渡って彼らと再会できたらな、と期待しています。

2015(平成27)年、日韓スカウト交歓計画で韓国のスカウトが我が家に来ました。初めての受け入れで、互いに言葉の不便等はありましたが、家庭での国際交流という大変貴重な経験をさせていただきました。文明の利器(翻訳アプリ)や、互いに伝えあおうとする気持ちがあれば、意思の疎通はなんとかできるものなのだと学びました。

息子は、お兄さんが二人もできたと大喜びで、みんなで入浴したり、作りかけのプラモデルを一緒に作ったり、外出中も二人の間に入って手を繋いだりと、とても仲良く過ごしました。短い滞在でしたが、3日間一緒に過ごした彼らの存在は、我が家にとってとても大きなものになりました。息子はサッカー日韓戦で、「お兄ちゃんたちの国、韓国を応援する」と言っていました。きっとこれからも韓国と聞けば、我が家は彼らが自国で夢を叶え成長する姿に思いを馳せることと思います。

2023年には韓国で第25回世界スカウトジャンボリーが開催されるそうなので、ぜひ今度は息子が韓国へ渡って彼らと再会できたらな、と期待しています。

「開会式にいた6,000人が一斉に三指で敬礼したんだ。いつもの活動が世界中に繋がっているとは思わなかった !」

「成田で初めて会う人たちとの班編成で不安だったけど、世界中に仲間がいるボーイスカウトって最高だね」

2017年の夏、第31回アジア太平洋地域スカウトジャンボリー派遣でモンゴルから帰国したときの双子の息子たちの言葉です。彼らが自ら「参加したい」といい出した当時は、中学1年生でまだ英語も大して話せませんでした。私も妻も少なからず不安はありましたが、指導者や保護者が普段提供することができない特別な世界を、感受性豊かな時期に、彼らなりに体感して帰ってきました。

そして、昨年の夏、第24回世界スカウトジャンボリーに参加し、アメリカから帰国した高校1年生の彼らの言葉です。

「方法は考えていくけど、今回 WSJ で世話にな った世界中の人たちに、いつか恩返しできるようになりたいと思う」

「開会式にいた6,000人が一斉に三指で敬礼したんだ。いつもの活動が世界中に繋がっているとは思わなかった !」

「成田で初めて会う人たちとの班編成で不安だったけど、世界中に仲間がいるボーイスカウトって最高だね」

2017年の夏、第31回アジア太平洋地域スカウトジャンボリー派遣でモンゴルから帰国したときの双子の息子たちの言葉です。彼らが自ら「参加したい」といい出した当時は、中学1年生でまだ英語も大して話せませんでした。私も妻も少なからず不安はありましたが、指導者や保護者が普段提供することができない特別な世界を、感受性豊かな時期に、彼らなりに体感して帰ってきました。

そして、昨年の夏、第24回世界スカウトジャンボリーに参加し、アメリカから帰国した高校1年生の彼らの言葉です。

「方法は考えていくけど、今回 WSJ で世話にな った世界中の人たちに、いつか恩返しできるようになりたいと思う」

日本から海外派遣に参加するのと同様に、外国スカウトはさまざまな交流を楽しみに日本にきます。外国スカウトの受け入れによって、そのスカウトに関わるすべての人がそれぞれの立場で国際交流を経験することができます。

さまざまな形で活躍する先輩スカウトへの憧れ、身近な指導者や保護者などの大人からの声がけや同じ隊の仲間からの誘いなど、スカウトが国際交流に参加するには、何らかのきっかけが重要です。

なかには課題意識をもち自ら情報を集めて海外派遣に参加するスカウトや、国際交流の経験によって次の交流の機会を新たな目標として活動に奮起するスカウト、経験を生かして自分の夢や将来の姿を想い描いて一歩進み始めるスカウトもいますが、残念ながら「英語が話せないし、難しそうだ」と、自分から一歩踏み出せないでいるスカウトも少なくないでしょう。スカウト運動が世界中に広がっているということを知らないスカウトは、そのことに気がつくだけで、新たな興味関心に繋がるきっかけになるかもしれません。彼らにこそ、体験者の体験談や指導者からの助言がきっかけになります。

これからの社会は国際化や物事の多様化がより一層進んでいきます。これからの社会を担うスカウトたちが、「ルック・ワイド」の精神でスカウティングの魅力のひとつである「国際性」を自らのものにしていけるよう、きっかけづくりに励みましょう。

日本から海外派遣に参加するのと同様に、外国スカウトはさまざまな交流を楽しみに日本にきます。外国スカウトの受け入れによって、そのスカウトに関わるすべての人がそれぞれの立場で国際交流を経験することができます。

さまざまな形で活躍する先輩スカウトへの憧れ、身近な指導者や保護者などの大人からの声がけや同じ隊の仲間からの誘いなど、スカウトが国際交流に参加するには、何らかのきっかけが重要です。

なかには課題意識をもち自ら情報を集めて海外派遣に参加するスカウトや、国際交流の経験によって次の交流の機会を新たな目標として活動に奮起するスカウト、経験を生かして自分の夢や将来の姿を想い描いて一歩進み始めるスカウトもいますが、残念ながら「英語が話せないし、難しそうだ」と、自分から一歩踏み出せないでいるスカウトも少なくないでしょう。スカウト運動が世界中に広がっているということを知らないスカウトは、そのことに気がつくだけで、新たな興味関心に繋がるきっかけになるかもしれません。彼らにこそ、体験者の体験談や指導者からの助言がきっかけになります。

これからの社会は国際化や物事の多様化がより一層進んでいきます。これからの社会を担うスカウトたちが、「ルック・ワイド」の精神でスカウティングの魅力のひとつである「国際性」を自らのものにしていけるよう、きっかけづくりに励みましょう。

ボーイスカウト日本連盟機関誌「SCOUTING」2020年1月号より